type

status

date

slug

summary

tags

category

icon

password

史上罕见的代际冲突(二)流行文化(1)

我们生存的世界在这四十年间经历了结构上的剧变。四十年前的改革开放让人们转向实用主义,三十年前加入WTO带来了经济全球化,二十年前的奥运会,十年前宪法的修改,全面脱贫的完全胜利,房地产公司带来的大型购物中心所象征的城镇化。电影作品的主题也从《活着》对苦痛的真实化再现,转向《甲方乙方》梦想(欲望)的极大包容,再到《让子弹飞》的政治寓言,从大陆的文艺作品方向的转变也能分析出社会形态的转变。然而文化界对于文艺作品批评的声音却越来越小,群众对流行作品的批评声音却越来越大。不难想象,在文艺界内部也发生了可悲的代际间隔。某老牌文艺杂志的征文公告中也明确表示:不收三农题材作品。这也侧面反映出上一辈的创作主题正被时代所抛弃。面对当下的文艺界,批评家们既不懂得以何种角度切入当代的作品,极大得落后于时代,只能保守得说一些不痛不痒的话以保护自己的地位。

“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底也是你们的。你们年青人朝气蓬勃,正在兴旺时期,就像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”

这是陈果在1997年上映的电影《香港制造》中的结尾所放的语录。原文是带口音的普通话,电影中却是以粤语独白将其念出来。结合其时代背景,不妨从这一部电影开始梳理出部分的时代底色。

与朝气蓬勃的结尾相呼应的开头是这样的:“我叫中秋,我读不到中三就已经毕业了,原因一般是成绩差,怎么学都学不会,另一半是香港教育制度更差,即使我想读也读不了。其实,像我这种人大街上很多,大家无所事事聚在一起。一起打球、打架,跟老大,或者被别人跟。”中秋作为一个古惑仔,收了一个被父母抛弃的弱智儿童阿龙。当阿龙被成年人殴打、被学生欺凌之后总会替他出头。他对自己的古惑仔事业也富有责任感,很早便整理出自己的一套方法论。在替人收债的过程中认识了患有肾病的女孩阿屏。中秋和阿龙并没有立马与阿屏产生交集,而是在一位女高中生跳楼自杀后,阿龙拿了女孩的两封带血的遗书。中秋是这么说的:“我妈说得对,很多时候世事是注定的,自从阿龙捡了两封遗书之后,倒霉的事情接踵而至,很多意想不到的怪事忽然出现、消失。”

影片中的社会是一片狼藉的,想要读书的孩子只能流落街头,而有机会读书的孩子却毫无道德地欺凌智力障碍的阿龙。阿龙跟中秋在这个原始森林般社会自保的方法只有投入暴力行当,以同样原始的方式对待这个社会赋予他们的境遇。中秋的爸爸跟情妇生了孩子后跑路,他看见后想要拿起菜刀追砍。妈妈将他拦了下来,并表明是自己允许的,出轨的事情唯有中秋一人不知道。中秋之所以跟阿龙呆在一起,想必也有境遇上的相似。

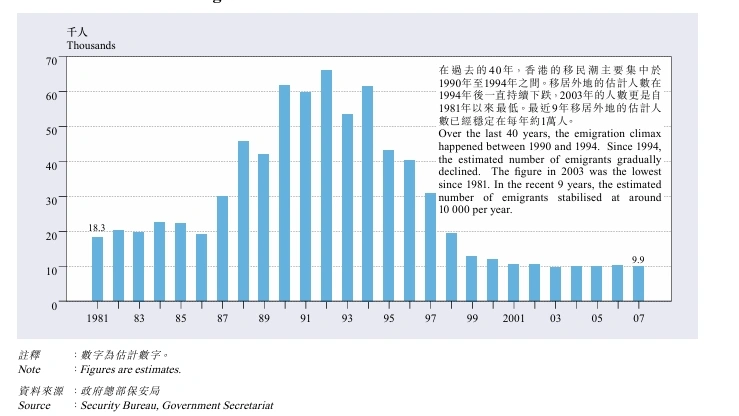

片中具体的年份没有明说,但无疑是香港回归的前夕。当时有大量的香港人移民英国,把对未来的不安定感丢给香港的居民。大量的移民给香港人留下一个外部社会即将分崩离析的预期。在移民潮最高峰的时候,各种听都没听过的小国都争抢着香港人移民过去,连佛得角这样的国家,都把移民广告打到了香港的杂志上。对于内在社会,逐一移民的亲朋好友让人感到孤独,家庭也不再是一个能够依靠的港湾。政治性的不安就跟台风季的乌云一般,算不准什么时候会落下雨来,只能通过空中甩动的枝条揣测未来的风向。至于是什么造就了这一个境况,或许电影的名字《香港制造》就已经说明了一切。

1967年,香港因劳资纠纷与大陆的文化大革命相呼应,发生了一场持续半年的暴力运动。大量的香港劳工聚集在港督府门前高举《毛主席语录》。在这之后,港英政府增加华人参政比例,并扩大民生支出。在此之后的1969年,香港打开了一个专门以华人为对象的证券交易所,港英政府也将实施《十年建屋计划》(1972)和《居者有其屋计划》(1976)。香港经济也正是在这段时间起飞。在人权方面,香港政府也在1981推行地区选举,凡年满21岁、居港满七年的香港居民均可登记成为选民。可以说,香港的现代化是在这段时间开始的。

王家卫的《花样年华》中的结尾放了1966年戴高乐访问柬埔寨的影像,这恰好呼应了全球的反殖民浪潮,也对应着1967年香港在反殖民斗争上的胜利一步。香港人亲手争取来的繁华与艺术界在全球范围内的繁荣令香港社会弥漫着一种自恋情结(narcissism)的氛围。日本流行文化学者东浩纪是这么形容80年代的日本社会的:

当时的日本社会,已经能在表面上忘记前述的对于美国的自卑感。现在终于赢了美国,已经无需担心美国主义对日本的渗透……

同理,这一种想法无疑也合适于香港社会,大量的虚构作品不断出现,像是一个又一个泡泡一般飘在空中,这种漂浮感是由安全感——认为这个世界就会跟70-80年代一样一直下去——所支撑的。

从移民数据上来看,1984年9月26日与12月19日,中英两国政府正式签署《关于香港问题的联合声明》也并未击垮香港人的顾虑。香港的移居人口突增是发生在1988年,而在1989年又反常地下降。具体时间点的分析并不在文中的讨论范围。但清晰的是,主权的移交让原本退出群众视线的政治议题再一次出现。怀疑选举权的出现并非为了群众,而是想要在政治上以民主为武器对抗大陆的声音也有抬头之势。

从文中说的几个时间点,我们大致能将香港人按照“怀旧”的对象分为两派,一派是以倪匡为代表的从大陆逃到香港的以“中国大陆”为怀旧目标的香港人,另一派是以生长于经济高速发展背景下的以“英属香港”为怀旧目标的香港人。香港青年跟香港成年人的代际冲突被一个更大的政治话题裹挟:英属香港或是香港特区。

电影中没有大篇幅的描写导演的政治倾向,对香港社会环境的描写是想让读者更轻松地阅读,互联网上对于描写香港的视频大都有明确的先入为主倾向,因此对香港社会的描写也是必须的。

人的生活不只有政治,但离了政治人是活不下去的。政治上的不安也令年轻人失去了向前看的勇气,被迫“往回看”,以怀旧的情绪看待这个地方。怀旧的出现也就是对“现代”的背弃。如果说“现代性”是以理性将科技发展当作是为人类谋福祉的工具化思想,那么“怀旧”则是以感性的方式去审视、批判、应对现代化所带来的后果。电影中没有直白的意象,而是以一种相通的“救赎感”弥散全片。

中秋的母亲在中秋拿了家里两千块之后也消失不见,自己的大佬让阿龙送毒品导致阿龙死亡,还目睹了一个中学生用刀砍下猥亵其妹妹的父亲的手臂。可以说,里面的成年人在泥泞里挣扎的同时又习惯了逃避,而年轻人随意地做出反道德的事情时,又为整个社会增添了一份“漂浮感”。如今的现代年轻人便是处于这么一种境况:快活唾手可得,但幸福无处可觅;情感汹涌澎湃,却又无可所依;社会一分为二,而又无处安身立命。人们唯一能做的,就是浮上生活的表层,在当下的时间体验中感受这种文化的“断裂感”。联系“这边”与“那边”的桥梁,便是怀旧。

可这又回到了以上的问题,怀旧的目标究竟是谁?怀旧的目标能否永恒地提供一个精神家园?陈果在另一部电影《去年烟花特别多》里说过“记得以前小时候,老爸老妈教我们做人最重要脚踏实地,现在叫我们不要那么忠直,最重要是赚钱。原来不光香港变了,连你最亲的人都变了。”

黄子华在回归前夕的栋笃笑上说过这么一句话“阿妈绑架儿子,那谁来交赎金?”。当一个社会被一个更高的问题所统治,我们能做的就是说服自己去接受,放弃自己的准则,哪怕未来的某一日,这个更高的存在背弃了我们,我们也只能归咎于自己身上。因为这是合乎历史的,也是政治正确的。

影片早段的坠楼女学生,把中秋的日常拉到了一个以“死亡”为核心的超越性日常。中秋曾多次梦见许宝珊(女学生),并梦遗多次,其目的是表达出:她为什么死?谁该死?谁不该死?的这一个问题。中秋拿着遗书,找到信封上的收信人后没有进一步追问。他的注意力被自身日常的瓦解所吸引,在被社会推着前行的同时不断思考“谁该死?谁不该死?”

中秋拿着枪,对着老大要杀的深圳商人,迟迟不敢扣下扳机,他内心对杀人的恐惧还没有得到解答,“究竟是什么人该死?”。直到中秋被古惑仔捅伤,昏迷醒来后,发现阿屏、阿龙,一一去世,他才得到属于自己的答案。

中秋在向伤害过自己的人报仇前问过强哥一个问题:什么时候杀人才不用偿命。强哥说:战争的时候吧。这对生长在繁荣背景的香港的年轻人是一个抽象的答案,战争是为什么而打,以什么方式去打?中秋不会知道答案。导演陈果以中秋死在阿屏的墓碑旁,被不动死亡为何物的小孩围绕打趣,向观众阐述了陈果的答案:人是活不到战争结束的时候的,寄希望于下一代吧。

至于谁应该牺牲(死),在大陆的影视作品也有道德上的答案。《流浪地球2》中也有直白的台词:“五十岁以上的,出列”。多个官媒也将这句台词当作“正能量”素材进行二次创作。在中国人的心目中老年人的牺牲是符合道义的。现实却跟电影《泰坦尼克号》中的“妇孺优先”一般讽刺,所谓的道德只在影视作品中才能显现。现实的运行中,让其出列的只能是老年人们,倘若这句话让二十岁的年轻人说出口,那就是逆了尊老爱幼的孝道,是道德上应要被批判的。

回到文章开头所写的电影结尾的语录“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底也是你们的。你们年青人朝气蓬勃,正在兴旺时期,就像早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”这句话的出现,也正好意味着香港文化从主流文化,沦落到支流文化的地步。代际的冲突,放在家长制(Paternalism)政府的环境下,同样也是家庭性的冲突、政治性的冲突。

- 作者:dororo有几何

- 链接:https://dororodoujo.com/article/21da3021-e025-80c4-8086-d568b92162b0

- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

.jpg?table=block&id=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&t=716d9b31-3f25-4834-afe6-5af102805eed&width=1080&cache=v2)